TFA auf Abwegen

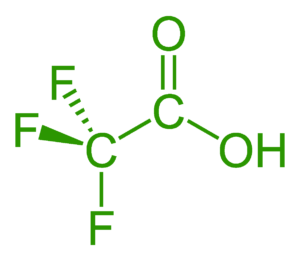

Es gibt einen Stoff. Der nennt sich TFA. TFA ist klein, löst sich ganz ausgezeichnet in Wasser und ist sehr stabil. Einmal im Wasserkreislauf angekommen, gibt es keinen bekannten Prozess, wie es abgebaut wird. Im Moment bedeutet das: einmal im Wasser, immer im Wasser. Übrigens auch im Trinkwasser. Hier gibt es kein praktikables Verfahren, wie das TFA bei der Aufbereitung entfernt werden kann. Grund genug, sich diesen Stoff und seine Quellen etwas genauer anzuschauen.

In Deutschland gibt es zwei TFA-Hauptquellen: Ein Wirkstoff, mit dessen Hilfe Unkraut bekämpft wird und eine Gruppe der Kältemittel- und Treibmittel. Ein häufig anzutreffender Vertreter dieser Gruppe findet sich beispielsweise in Auto-Klimaanlagen. Beim Abbau der großen Verbindungen bleibt am Ende der kleinstmögliche Rest übrig: TFA – quasi die Sackgasse.

Für TFA führen zwar nicht alle Wege nach Rom, aber viele Wege in die Umwelt. In der Atmosphäre werden die großen Kältemittel-Verbindungen in kleine TFA-Stückchen zerlegt. Regen und Schnee waschen das TFA dann aus. Ein anderer Weg ist, wenn TFA-haltige Pflanzenschutzmittel auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht, dann abgebaut werden und versickern. Schon geht die Reise für TFA in den Wasserkreislauf los. Für einige Fälle ist TFA auch als Mitfahrer im Abwasser kommunaler Kläranlagen und industriellen Einleitern bekannt. Diese TFA-Einleitungen werden gesetzlich nicht explizit überwacht, höchstens durch Zufall wurden höhere Konzentrationen in Flüssen auf nahe gelegene Betriebe zurückgeführt. Wenn solches Wasser zur Trinkwassergewinnung verwendet wird, ist TFA eben auch im Trinkwasser.

Eine Chemikalie mit dem Namen Trifluoracetat im Trinkwasser? Ach du meine Güte! Aber wenn man nach umfangreichen Studien schaut, ist das alles halb so wild. TFA-Konzentrationen, die gesundheitlich bedenklich wären, werden im Trinkwasser nicht gemessen. Hier ein paar Zahlen: Bis auf wenige Ausnahmen werden Konzentrationen bis 3 µg/l TFA im Trinkwasser Deutschlands bestimmt. Der Trinkwasserleitwert liegt bei 60 µg/l. Erst wenn diese Konzentration überschritten wird, geht man davon aus, dass bei lebenslangem Genuss des Wassers eine gesundheitliche Besorgnis besteht. Das bisher ermittelte empfindlichste Lebewesen auf TFA ist eine Alge. Ein deutlich messbarer Effekt auf diese Alge – nachgewiesen über eine Kenngröße – wurde erst ab einer TFA-Konzentration von 192 mg/l deutlich. Über verschiedene weitere Studien wurde ein Schwellenwert von 21 µg/l in Binnengewässern vorgeschlagen. Dieser Wert lässt sich nicht mit Trinkwasserleitwerten vergleichen, aber er zeigt, dass die aktuell in der Umwelt vorliegenden TFA-Konzentrationen zu niedrig sind, um die Ökosysteme zu schädigen.

Bis hierher könnte also folgendes Zwischenfazit gelten: TFA ist gesundheitlich unbedenklich und schädigt auch nicht die Umwelt. Es könnte also problemlos weiterhin in die Umwelt entlassen werden. Aber sich so einfach zurücklehnen und den Dingen ihren Lauf lassen, ist trotzdem keine gute Idee. Das Thema TFA ist nicht so einfach und harmlos, wie es im ersten Moment klingt.

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere […]“

Grundgesetz Artikel 20a

Damit ist die Verantwortung für kommende Generationen Teil des Grundgesetzes. Die Generationengerechtigkeit bekommt Risse, wenn es um TFA geht. Die diffus verteilten Konzentrationen von TFA in der Umwelt in Zukunft zu entfernen, wird – wenn es überhaupt möglich sein wird – sehr teuer. Jetzt können an der Quelle die Einträge noch minimiert werden, um die Konzentrationen niedrig zu halten. Sonst bleibt TFA nach aktuellem Wissenstand wegen seiner Langlebigkeit im Wasserkreislauf. Wenn immer mehr TFA aus Vorläuferprodukten in die Umwelt eingetragen wird – wovon auszugehen ist – werden die Konzentrationen sogar zunehmen. Damit wird die Entscheidungsfreiheit der nachfolgenden Generationen eingeschränkt.

„Nach mir die Sintflut“

Allgemein gebräuchliche Redewendung

Kein Verhalten, dass eine vorausschauend handelnde Gesellschaft an den Tag legen sollte. Außerdem sind Leitwerte und Grenzwerte nicht in Stein gemeißelt. Sie können verändert werden, wenn neue Daten und Erkenntnisse vorhanden sind. TFA ist ein vergleichsweise neuer Stoff, für dessen Verhalten keine langjährigen Datenreihen vorhanden sind. Somit sind viele der Vorhersagen, die sich mit dem Verbleib und der Wirkung von TFA in der Umwelt beschäftigen unsicher. Übrigens: Es ist schon vorgekommen, dass in der Vergangenheit eine als ungefährlich eingestufte Verbindung während der Trinkwasseraufbereitung zu einem wahrscheinlich krebserregenden Stoff wurde. TFA soll nichts gehaltlos unterstellt werden, aber dieses Beispiel zeigt, dass sich der Wissenstand komplett ändern kann.

„Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.“

Paracelsus

Zu Deutsch: Die Dosis macht das Gift. Aber auch nicht ohne Einschränkung. Nicht nur die Dosis, sondern auch der Chemikalienmix hat einen Einfluss. Hier gilt: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile – zumindest nach den Gesichtspunkten der wirkungsbezogenen Analytik. Dabei wird nicht nach dem Verhalten eines einzelnen Stoffes geschaut, sondern ob ein Gemisch als Ganzes eine Wirkung hervorruft. Die erstaunliche Erkenntnis aus diesen Versuchen: Die Mischung machts. Soll heißen: Ein Gemisch aus Stoffen, in denen jeder einzelne Stoff an sich unwirksam ist, kann Wirkungen hervorrufen.

Ein weiteres Untersuchungsgebiet ist unter dem Stichwort Human-Biomonitoring bekannt. Dabei wird geschaut, welche Chemikalien sich im menschlichen Körper wiederfinden. Eine sehr interessante Sache – solange man nicht zu viel darüber nachdenkt, was das für den eigenen Körper bedeutet. Auch TFA wird bereits in menschlichen Blutproben gefunden. Gut, diese TFA-Human-Biomonitoring-Studie wurde in China durchgeführt und man könnte jetzt sagen, dass das alles weit von Deutschland entfernt ist. Aber nein, TFA ist international – internationaler geht es praktisch nicht. Europa, Südafrika, Russland, Brasilien, Kanada und China überall dort wurde TFA in Wasserproben nachgewiesen. Wir verschmutzen die Umwelt und uns selbst gleich mit. Das hat etwas von ausgleichender Gerechtigkeit.

Was soll man nun über TFA denken? TFA und seine Vorläufer machen einerseits unser Leben komfortabler und helfen hohe Erträge in der Landwirtschaft zu generieren. Andererseits hat der Schutz des Wassers mindestens einen genauso hohen Stellenwert. Was wichtiger ist, hängt vom Blickwinkel ab, den man einnimmt. Sicher ist, dass es einige Alternativen zu TFA-haltigen Vorläuferstoffen gibt. Fachleute auf diesem Gebiet sind der Meinung, dass sich beispielsweise PKW-Kühlmittel auf TFA-Basis sehr gut durch andere Kühlmittel ersetzen lassen. Dass die Anwendung von Vorläuferstoffen reduziert werden muss, um kontinuierlich steigende Konzentrationen von TFA in der Umwelt zu verhindern, versteht sich von selbst. Es wäre wichtig, so schnell wie möglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Einträge in den Wasserkreislauf deutlich zu reduzieren. Das Beste daran: Genau das geschieht bereits. Innerhalb der EU laufen die ersten regulatorischen Ansätze, um die Stoffgruppe einzuschränken, zu der TFA gehört.